ブログ記事執筆作業の中でも、特にしっかり取り組みたいのがリサーチです。

リサーチは記事作りに必要な情報を調べる作業で、リサーチをきちんと行えているかどうかで記事のクオリティが大きく変わってきます。

今回の記事では、ブログ記事のリサーチ方法を徹底解説していきます!

リサーチが上手くなれば、記事作り全体の効率が格段にアップします。

ぜひ参考にしてください!

本記事は、Google公式サイトなどの信頼性の高い一次情報を元に作成しています。また、筆者は現役のブロガー兼Webライターなので、仕事での実体験も交えて記事にしています。

ブログ記事におけるリサーチとは?

リサーチとは、記事を作るのに必要な情報を収集・分析する作業になります。

リサーチを行うと記事を作成する上で重要となる情報を明確化できるので、記事の質向上と執筆作業の効率化が図れます。

リサーチの具体的な作業例はこちら。

リサーチは、質の高い記事作りには必須の作業です。

ブログ記事におけるリサーチの目的

リサーチの具体的な目的を解説します。

検索者のニーズを把握する

リサーチの一番の目的は、検索者のニーズを把握することです。

理由は、「検索者がどんな情報を求めて、対象となるキーワードを検索したのか?」を把握しないと、記事を作成することができないからです。

どれだけ読みやすい文章を書いても、検索者が必要としていない情報だと、当然読まれることはありません。

検索者が何を求めているのかを正確に把握することが、記事作りの第一歩になります。

こちらの記事も参考になるので、併せてお読みください。

ニーズを満たせる情報を集める

ニーズが把握できたら、その「ニーズを満たすための情報」を集めます。

記事作りの目標は「読者の役に立つ記事」を書くことです。読者に満足してもらうには、読者のニーズを満たせる情報を載せる必要があります。

例えば、「副業 在宅」というキーワードなら、「在宅でできる副業が知りたい」というニーズが浮かび上がってきます。

このニーズを満たせる情報を調べると、出てきたのは以下の通り。

このような、「読者のニーズが満たせそうな情報」をリサーチしていきます。

情報の正確性を調べる

検索エンジンは、サイトが発信している情報の正確性を非常に重視します。

なぜなら、不正確な情報はユーザーに不利益をもたらす危険性があるからです。

現代はインターネットの発達などによって、情報が氾濫している時代です。ネットに出回っている情報の中には信憑性に欠けるものも存在していて、「ネットの情報は信用できない」と思っている方も多くいます。

だからこそ、ブログ記事には正確な情報が求められます。SEOの基本は「信頼」であり、「信頼」の基礎になるのが「正確な情報」です。

間違った情報を発信しないように、しっかりリサーチを行いましょう。

「コンテンツは、明確な情報源、掲載されている専門知識の証左、著者またはコンテンツを公開しているサイトの背景情報(例: 著者のページへのリンク、サイトの概要ページ)を示すなど、掲載内容が信頼性の高いものであることを示すための情報を提供していますか。」

ブログ記事でリサーチをするメリット

リサーチを行うことで、記事作りにどのようなメリットがあるかを解説していきます。

SEOに強い記事を作れる

リサーチを行う最大のメリットは、SEOに強い記事を作れることです。

前述したように、リサーチは「読者の役に立つ質の高い記事」を書くための作業です。リサーチをしっかり行えば記事のクオリティが向上し、必然的にSEOに強い記事になります。

「検索結果での存在感を高めるには、魅力的で役立つコンテンツを作成することが、このガイドで説明している他のどの方法よりも有効であると考えられます。」

SEOに強い記事の具体的な特徴はこちら。

リサーチを行うと、上記の特徴を反映した記事を作成しやすくなります。

記事の執筆スピードが上がる

記事の執筆スピードが上がることも、メリットの一つです。

リサーチをすれば記事の質は上がるけど、作業量が増える分、執筆速度は遅くなるのでは?

と、疑問を抱くかもしれませんが、実際は速くなります。

なぜなら、リサーチを行うと記事に必要な情報を整理整頓できるからです。

何も下調べをせずに記事を書こうとしても、何から手をつけるか迷いますし、分からないことがあるとその都度調べなくてはいけません。

記事を書き始める前にしっかりと情報を収集・整理しておくと、スムーズに筆が進むようになります。

リサーチは一見遠回りに見える作業ですが、結果的に効率良く仕事をこなせます。

競合サイトから学べる

上位表示されている競合サイトには完成度の高い記事が多く、様々な学びが得られます。

「上位表示記事=SEO対策に成功している記事」なので、検索キーワードに対する正解に限りなく近い記事と言えます。

完成度の高い記事の具体例はこちら。

上記のポイントを踏まえて、自分の記事と比較しながら読むと勉強になります。

ブログ記事のリサーチ方法【4STEP解説】

ここからは、具体的なリサーチ方法を解説していきます。

事前準備|キーワード選定をしておく

当然ですが、キーワード選定は先に済ましておきましょう。

検索エンジンで上位表示が狙えそうなキーワードを洗い出す作業。もっとも基本的なSEO対策で、サイトのアクセス数をアップさせるのに必要不可欠。

キーワード選定は非常に重要な工程なので、知らない方はこちらの記事をチェックしておいてください。

STEP1|キーワードで検索する

キーワードが決定したら、Googleで検索にかけましょう。

検索結果画面には以下の項目が表示されます。

これらの項目から、情報を収集していきます。

検索にかける際は、シークレットモードにしましょう。通常ウィンドウだと過去の検索履歴を反映してしまい、狙ったキーワードとズレた情報が含まれる恐れがあります。

STEP2|競合サイトをリサーチする

まずは、競合サイトをチェックしていきます。

上位表示されている記事は、「検索者のニーズを満たせる記事」としてGoogleに評価されている記事です。競合サイトをチェックすれば、狙っているキーワードを検索したユーザーの大まかなニーズを掴むことができます。

大体、上位10サイトを軽く読む程度で十分です。あまり細かく読み込みすぎると時間が掛かりますし、記事の影響を受けて内容が似てしまう恐れもあります。

競合サイトリサーチは、リサーチの基本になるので必ず行うようにしましょう。

具体的にチェックするポイントは3点。

以下で、詳しく解説していきます。

①誰に向けた記事なのかを見る

まずは、記事が対象にしている読者像を調べましょう。

記事を作る時、「どのような人に向けた記事にするか」を必ず設定します。ターゲットを設定せずに記事を書くと、検索ユーザーのニーズとズレた内容になってしまう恐れがあるからです。

例えば、「スマホ 探す」というキーワードの場合。

- 紛失したスマホを探す方法が知りたい

- 新しいスマホを買う時どこで探せばいいか知りたい

このようなニーズが考えられます。

実際に上位サイトを調べてみると、多くの人が知りたがっていたのは、①の「紛失したスマホを探す方法が知りたい」の方でした。

このように、「対象のキーワードを検索した人が何を求めているのか?」を上位サイトから読み取って、ニーズのズレが生じないようにしましょう。

調べる時は、タイトルとリード文をよく見ましょう。タイトルとリード文には「何についての記事か?」が簡潔に書かれています。

②読者が知りたい情報を調べる

ターゲットが決まったら次に、その読者が具体的に「何を知りたがっているか」を調べましょう。

記事の目的は「読者の悩みを解決する」ことなので、「読者が抱えている悩み」を徹底的に洗い出していきます。

調べる時は、見出しをチェックしてください。

見出しには、各項目が何についての文章なのかが簡潔にまとめられているので、読者が悩んでいる内容を把握しやすいです。

この段階では細かい情報の精査はまだ必要ありません。使えそうな情報をどんどん書き出していきましょう。

③読者の悩みに対する答えを見る

ターゲットが決まり、読者の悩みを把握したら、最後に「悩みに対する回答」を見ていきましょう。

記事の目的は「読者の悩みを解決する」ことなので、「悩みに対する答え」の部分が最も重要になってきます。競合サイトが、読者の悩みにどのように答えているかをチェックしましょう。

ただし注意して欲しいのが、答えの部分は参考程度に留めてください。答えの部分まで似た内容だと、競合サイトの寄せ集めのような記事になりがちです。あまりに内容が酷似していると、コピペ記事判定を受ける恐れもあります。

質の高い記事を目指すなら、自分独自の答えを提供することが大切です。他のサイトにないオリジナリティのある記事は情報としての価値が高く、SEO的にも評価が高くなります。

「新規のコンテンツを作成する際は、たとえ一部であっても他人のコンテンツをコピーしないでください。ご自身の知識に基づいて、自分で作成してください。誰かが公開したコンテンツの焼き直しはしないでください。」

読者の悩みには、できる限り自分の言葉で答えるよう心掛けましょう。

STEP3|競合サイト以外もリサーチする

競合サイト以外にもリサーチしておきたいのが、以下の4つです。

「もう少し情報が欲しい」時や、「競合サイトと差別化を図りたい」時などに役に立ちます。

ただし、競合サイトリサーチほど時間を掛ける必要はありません。あくまで情報の補完が目的なので、必要と感じたら調べる程度でOKです。

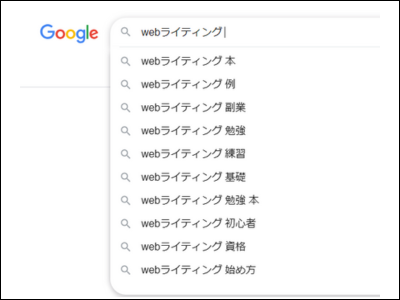

①サジェスト・関連キーワード

まず、調べておきたいのは、サジェストキーワードと関連キーワードの2つ。

| サジェストキーワード | 検索窓にキーワードを入力した際に表示される他のキーワード候補。過去の検索履歴や他のユーザーが検索したキーワードから自動的に選別される。 |

| 関連キーワード | 検索キーワードと関連性のあるキーワード。検索結果ページの下部に表示される。Googleのアルゴリズムが様々な情報を基に、関連するキーワードを選別して表示する。 |

この2つは、対象のキーワードを検索した人達が、併せて検索した他のキーワードのことです。

競合サイトには無かった読者ニーズを発見できることがあるので、競合サイトと差をつけるのに役立ちます。

2つとも有益な情報かつ簡単に調べられるのでおすすめです。

調べる時は専用のツールを使うと効率的に作業できます。ラッコキーワードなどの無料ツールもあります。

②yahoo知恵袋

読者の悩みを、もっと具体性のある話で聞きたい。

そういった時におすすめなのが、Yahoo知恵袋です。

Yahoo知恵袋は「質問者が悩みを相談して、有識者がその悩みに回答する」お悩み相談サイトです。

悩みを抱えている本人が直接相談しているので、よりリアルな内容を聞くことができます。

読者が抱えている悩みを深く知りたい時に役立つでしょう。

③SNS・YouTube

最近は、SNSやYouTubeでも情報が活発に発信されているので、情報収集に利用できます。

この2つの特徴は、競合サイトや関連キーワードだけでは分からない、細かいニーズを発見できるところです。

競合サイトなどは、主にSEO的に重要な情報を厳選して収集できるのがメリットですが、SNSやYouTubeなどは、SEOとはまた違った多種多様な観点の情報が集まっています。

「まだ情報が不足している」場合や、「別の視点の意見を知りたい」時などに活用すると良いでしょう。

④書籍

専門書籍から情報を集める方法です。

書籍を入手するには手間もコストも掛かりますが、他のサイトと明確に差をつけやすいメリットがあります。

より専門性の高い記事を目指したい場合におすすめです。

STEP4|情報を整理する

ここまでは、記事に使えそうな情報をたくさん集める段階でしたが、ここからは集めた情報を整理していきます。

不要な情報を排除して必要な情報を厳選していくのですが、そのために重要なポイントが「どんな情報が必要なのかを明確にする」ことになります。

具体的なポイントは2つ。

①正確な情報なのか調べる

たくさん集めた情報の中には、間違った情報が混じっている可能性があります。

不正確な情報を発信するとサイトの信頼性を損ねてしまう恐れがあるので、情報の正確性は必ず確かめましょう。

信頼できる情報源としては、「国の公的機関」・「メーカーのHP」などの一次情報や、「権威性が高い専門家の論文」などがあります。

下記に参考になるサイトをまとめておきます。

②ペルソナを設定する

記事に必要な情報を厳選する時は、ペルソナ(想定読者)を設定しましょう。

記事が対象にしている読者像のこと。職業・年齢・性別など、具体的な人物像を設定することで、読者のニーズを明確にできる。

ペルソナを設定すれば、具体的な読者像をイメージしやすく、必要な情報が絞りやすくなります。

ペルソナの設定方法などは、こちらの記事で詳しく解説しています。

リサーチ力が向上する3つのコツ

ここでは、リサーチ力が向上するコツを紹介します。

リサーチの時間を決めておく

リサーチに掛ける時間を予め決めておきましょう。

リサーチは徹底的にやろうとするといくらでも調べられるので、事前にリサーチ時間や作業量の目安を設定しておくと、無駄な作業を省けます。

リサーチにどれくらい時間を掛けるかは人によって様々で、中には全体の作業時間の7割~8割をリサーチに割く人もいます。筆者の場合、大体3割~4割くらいですね。

初心者の方は、まずはしっかり時間を掛けてリサーチをするのがおすすめなのです。慣れてきたら、自分に最適な時間に調整してください。

メモを取る

メモを取っておくと、情報の整理整頓がしやすくなります。

メモはリサーチ作業だけでなく、「想定読者の設定」「記事の構成」「本文の執筆」と、あらゆる工程で役に立ち、執筆作業全体の効率が良くなります。

メモの取り方や道具などは自由です。参考例として筆者のメモの取り方を紹介しますね。

筆者はGoogleドキュメントを使ってメモをしています。

メモをする項目はこちら。

予め、「何をメモするのか」を決めておくと、後々整理がしやすいです。

専門分野を持つ

自分が得意な専門分野を持つと、様々なメリットがあります。

まず一つは、作業時間が短縮できること。

知識の少ない分野だと、リサーチする範囲が広くなり作業量が増加してしまいますが、自分が詳しい分野ならリサーチしなくても知っている情報も多いので、作業が短時間で済みます。

もう一つは、専門性の高いライターになれること。

特定の分野に特化すれば、必然的に専門性の高い記事が書けるようになります。専門性の高い記事はSEO面でも有利に働くので、ライターとしての価値が上がります。

まとめ

今回はリサーチについて解説しました!

今回の記事が参考になれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!